Spicken- Dumm oder einfach nur clever?

Mal ehrlich, wer hat noch nie daran gedacht zu spicken? Die Arbeit steht an, du hast keine Lust (oder keine Zeit) zu lernen,

und plötzlich wirkt ein kleiner Spickzettel wie die Rettung. Aber ist das wirklich so schlau? Oder ist Spicken einfach nur eine schlechte Idee?

Warum spickt man überhaupt?

Es gibt viele Gründe. Manche haben Angst vor einer schlechten Note, andere sind einfach faul, und dann gibt’s noch die, die sagen: „In der echten Welt kommt’s eh nur drauf an, zu wissen, wo man die Infos findet.“ Und irgendwie stimmt das ja auch, oder? Viele Erwachsene sagen:

„Die Schule bringt einem nur bei, wie man schummelt, nicht wie man richtig lernt.“

Und mal ehrlich: Wie oft braucht man später wirklich das, was man in einer Klassenarbeit auswendig gelernt hat?

Falls ihr euch fragt, wie man heutzutage schummelt – hier ein paar Klassiker (rein informativ natürlich…):

• Der Mini-Zettel – winzig klein, irgendwo versteckt (in der Federtasche, unterm Rocksaum, auf dem Lineal)

• Der Getränketrick – einfach ein Etikett „bearbeiten“ und Infos reinschreiben

• Die Smartwatch – digitale Spickerei für Profis

• Das Handy unter der Bank – riskant, aber immer noch beliebt

• Der Sitznachbar – Flüstern oder unauffälliges Zeigen (funktioniert nur, wenn man nicht auseinandergesetzt wird)

Spicken – geil oder gefährlich?

Warum Spicken eine gute Idee sein könnte:

• Rettet dich, wenn du die Nacht vorher vergessen hast zu lernen

• Hilft gegen Blackouts, wenn du eigentlich alles kannst

• Ist vielleicht realistischer, weil man später auch Sachen nachschlagen kann

Warum es doch keine gute Idee ist:

• Wenn du erwischt wirst – 6. Keine Diskussion.

• Spicken bringt dir langfristig nichts, spätestens bei der nächsten Arbeit merkst du’s

• Der Stress beim Schummeln ist manchmal schlimmer als einfach zu lernen

Fazit: Spicken – Ja oder Nein?

Ganz ehrlich: Kurzfristig kann’s helfen, aber auf Dauer ist’s nicht so clever. Wer spickt, lernt nichts, und wenn man erwischt wird, hat man richtig verkackt. Vielleicht ist’s also doch schlauer, rechtzeitig zu lernen – oder einfach auf Glück zu hoffen.

Wir haben auch mal daran gedacht. Irgendwann hat jeder mal die Idee einen Mini-Zettel zu schreiben oder unauffällig

beim Nachbarn zu gucken. Und klar, manchmal könnte es klappen, aber meistens bringt’s einfach nichts. Vor allem, wenn man ans Abi denkt, wird einem das richtig bewusst. Da gibt’s keine Spicker, keine Sitznachbarn, keine zweite Chance. Wenn man bis dahin immer nur geschummelt hat, hat man halt ein Problem.

Von Jan und Lina 17.03.2025

Lockdown Jubiläum

Vor fünf Jahren am 13.03.2020 hieß es für uns alle plötzlich: Ihr habt bis zu den Osterferien keine Schule mehr. Am Anfang waren es nur diese wenigen Wochen, aber die Schulfreie Zeit wurde immer länger, bis wir schließlich monatelang im Distanzunterricht saßen. Was sich in den ersten paar Monaten anfühlte wie lange Ferien, stellte sich irgendwann als eine große Herausforderung für viele dar. Damals war ich in der achten Klasse. Heute, fünf Jahre später, frage ich mich: Hat diese Zeit uns als Schüler vorangebracht oder zurückgeworfen? In den ersten freien Wochen, als die Schule geschlossen hatte, war bei vielen von uns gute Stimmung. Das Wetter war super und wir waren alle ausgelassen. Kein frühes Aufstehen, keine langen Schultage - stattdessen konnte man lange schlafen und hatte mehr Freizeit. Doch das hielt nicht ewig an. Es stellte sich heraus das auch Homeschooling nicht nur Vorteile hat. Durch den Online-Unterricht musste wir lernen uns selber zu organisieren. Das war besonders in den jüngeren Jahrgängen für viele garnicht so einfach. Ohne die Lehrer*innen, die vor uns standen und uns etwas beibrachten, lag es an uns, die Aufgaben und den Stoff zu verstehen. Die Lehrer*innen und Schüler*innen gaben ihr bestes doch diese Zeit war für alle neu. Einige sind dadurch eigenständiger geworden und die Zeit hat ihnen geholfen sich weiterzuentwickeln. Außerdem hatte man mehr Zeit mit seiner Familie, was aber auf Dauer auch nicht immer schön ist. Den meisten von uns fehlte der tägliche Kontakt zu den Freunden. Es kame nicht jeder gleichermaßen mit dem Online-Unterricht klar. Man war im Nachteil, wenn man kein Ipad oder Laptop zuhause hatte. Außerdem war es schwierig sich zu konzentrieren, da man immer zuhause saß und nicht Klassenraum. Viele hatten Lücken im Stoff nach der Rückkehr in den Schulalltag und es mussten viele Dinge aufgeholt werden. Heute fünf Jahre später lässt sich aus meiner sich sagen: Diese Zeit hat mich persönlich und meine Freundschaften sehr geprägt und es wurden viele Erinnerungen geschaffen die ein Leben lang bestehen bleiben. Der Lockdown hat mich auf der persönlichen Ebene sehr positiv geprägt. Aus der schulischen Sicht kann ich sagen, dass der Lockdown mich sehr zurückgeworfen hat. Anfangs hat das mit der Selbstdisziplin gut geklappt, doch je länger der Lockdown desto weniger Selbstdisziplin und Motivation hatte ich für die Schule. Es war schwer für mich und viele andere wieder in den normalen Schulalltag zurückzukehren. Ganz sicher kann ich aber sagen, dass ich diese Zeit nie vergessen möchte und werde. Sie hat mich und viele andere sehr geprägt. Heute sind wir froh wieder normal zur Schule gehen zu können, jeden Tag seine Lehrer*innen und Mitschüler*innen sehen zu können. Ein paar freie Tage sind natürlich trotzdem immer schön, aber nicht so wie im Lockdown.

Von Marie 17.03.2025

Wieder zurück zu Stift und Papier?

Finnland, das lange als Vorreiter der Digitalisierung im Unterricht galt, setzt jetzt wieder verstärkt auf Stift und Papier. In einigen Schulen, wie in der Stadt Riihimäki, wurden digitale Geräte wie Laptops durch gedruckte Schulbücher ersetzt. Nach Jahren, in denen fast alles digital lief, haben

Lehrer und Eltern gemerkt, dass die ständige Nutzung von Bildschirmen die Konzentration der Schüler verschlechtert.

Viele Schüler berichten, dass sie sich mit Büchern besser auf den Lernstoff konzentrieren können und weniger abgelenkt sind. Außerdem hat die Forschung gezeigt, dass das Schreiben mit Stift auf Papier die Informationen besser im Gehirn verankert als das Tippen auf einem Gerät. Ähnliche

Diskussionen gibt es auch in Schweden, wo der Einsatz von Tablets im Unterricht kritisch gesehen wird. Finnlands Entscheidung zeigt, dass es wichtig ist, einen guten Mix aus digitalen und traditionellen Methoden zu finden, um das Lernen zu verbessern.

Von Mert

20.01.2025

Quelle: marketscreener.com

Bildquelle: pixabay

Adaptives Lernen

Wie alle bestimmt mitbekommen haben, nimmt die KI eine immer größere Rolle in unserem Leben ein. Vor allem wird das Schulsystem stark davon beeinflusst. Im Folgenden wollen wir speziell das adaptive Lernen mithilfe von KI thematisieren.

Fangen wir mal mit einem Beispiel zur Veranschaulichung an: Jeder Schüler ist individuell, bezogen auf den Lernfortschritt. Manche Schüler verstehen ein Thema schneller, andere langsamer. Genau deswegen ist das adaptive Lernen mit der KI optimal für Schüler geeignet. Ein Lehrer hat eine Klasse von 30 Leuten und gibt eine Aufgabe vor. Es gibt immer Schüler, die diese Aufgabe direkt lösen können, andere brauchen jedoch deutlich länger. Um das Niveau an jeden Schüler anzupassen, gibt es adaptive Learning. Stellt euch vor, ihr habt eine Mathe-Aufgabe, die ihr einfach nicht versteht. Die KI sieht eure Schwächen und Stärken, und somit kann die KI jedem einzelnen Schüler individuell einen Plan erstellen und das Lernniveau adaptieren. Ihr bekommt also Aufgaben, die genau zu eurem Wissensstand passen und individuell auf euch angefertigt sind. Dies könnte ein Lehrer niemals schaffen, für jeden Schüler personalisierte Aufgaben zu erstellen. So hat jeder Schüler angepasste Aufgaben und kann viel effektiver lernen.

Was man auch nicht vergessen darf, sind die flotten Schüler. Für die, denen die Aufgaben deutlich zu leicht sind, kann das adaptive Learning ihnen komplexe Aufgaben erstellen, und das alles in nur wenigen Sekunden. Ein weiterer Vorteil von KI ist, dass sie sofort Rückmeldung geben kann. Wenn ihr eine Aufgabe falsch löst,

zeigt sie euch nicht nur, dass es falsch war, sondern erklärt auch, warum. Dadurch versteht ihr eure Fehler besser und könnt direkt daran arbeiten, sie zu vermeiden. Die KI merkt sich außerdem euren Lernfortschritt und kann so entscheiden, welche Aufgaben ihr dringender lösen müsst und welche ihr schon gut könnt.

Natürlich ersetzt KI weder den Lehrer noch das eigene Lernen. Aber sie ist ein

tolles Hilfsmittel, um den Unterricht individueller zu gestalten und jedem Schüler genau das zu bieten, was er braucht. So könnt ihr besser und schneller lernen, und das Ganze macht sogar noch mehr Spaß!

Wie immer bringt die KI auch Nachteile mit sich, wie zum Beispiel die fehlende soziale Interaktion, da beim Lernen in einer Klasse soziale Fähigkeiten gefördert werden, z. B. Gruppenarbeiten oder Austausch unter Schülern. Des Weiteren kann man nicht nur mit dem adaptiven Lernen weiterkommen, da es in Fächern wie Kunst oder anderen kreativen Bereichen Defizite aufweist.

Was ist unser Resümee zum adaptiven Lernen? Wir sind der Meinung, dass KI im Allgemeinen Fluch und Segen zugleich ist, jedoch ist das adaptive Lernen eine gute Alternative zu bereits bekannten Lernmethoden. Wenn man das adaptive Lernen richtig einsetzt und kontrolliert und dabei das Lernen in einer Klasse nicht vernachlässigt, ist es eine sehr gute Option, sein Lernniveau zu steigern.

Von Mert und Simon

11.11.2024

Bildquelle: pixabay

Kinderkulturkarawane - Verschiedene Kulturen treffen aufeinander

Jährlich kommt die Kulturkarawane in unsere Schule. Dieses Jahr kamen sie aus Südafrika angereist. Die Gruppe bietet Workshops für die unteren Jahrgänge an, in denen sie der afrikanischen Kultur durch trommeln und tanzen näher kommen. Die Gruppe berichtet in einem Interview, dass die Schüler in einem positiven Sinne einen Kulturschock erlebt haben. Dies sei aber auch ihr Ziel gewesen. Zudem erzählen sie auch von ihrem ,,Kulturschock‘‘, den sie hatten, als sie in Deutschland angekommen sind. Sie empfinden Deutschland als ein Land mit sehr netten Leuten und finden vor allem die Natur, insbesondere die vielen Bäume, sehr schön. Auch das deutsche Essen finden sie sehr gut. Im Rahmen ihres Besuches machen sie nicht nur diesen Workshop, sondern zeigen auch ein umfangreiches Theaterstück, für welches sie vier Monate in Südafrika geprobt haben.

Das Aktuelle Stück heißt "Tata Mandela From Beyond". Es beschäftigt sich mit der Entstehung des Lebens auf der Erde durch die fünf Elemente - Feuer, Wasser, Erde, Luft und Raum. Mit einer Mischung aus Tanz, Musik und Schauspiel setzen sich die Schauspieler*innen mit den verschiedenen Dimensionen von Ökologie und Armut auseinander. In dem Stück wird die komplexe Dynamik zwischen Arm und Reich, Gebildeten und Analphabeten und den verschiedenen sozialen Klassen behandelt. Die Inszenierung wirft Fragen auf, die ein Nachdenken über die allgegenwärtige Diskriminierung aufgrund von Rassismus, Glaubenszugehörigkeit oder politischen Einstellungen anregt.

Zum Hintergrund des Stückes:

In den letzten Jahren wurde Südafrika von Naturkatastrophen heimgesucht, die verschiedene Gemeinden im ganzen Land

heimgesucht haben. Diese Katastrophen reichen von Hitzewellen, die zu Dürren und Wasserverlusten führen, bis hin zu schweren Unwettern, die Überschwemmungen verursachen und Menschen und Tiere in den Tod reißen - sie alle haben einen gemeinsamen Ursprung: den Klimawandel. Zudem sind die Katastrophen zu einer ernsten Bedrohung für die Ernährungssicherheit des Landes geworden.

Das Ziel der Gruppe ist es, die Leute zu erreichen und eine Einheit zu bilden. Die Menschen kommen zusammen durch das Tanzen und ihnen ist es egal, ob die Kinder die Tanzschritte können oder nicht, Hauptsache man hat Spaß.

Von Lotta, Lilly, Lina und Alessa

11.11.2024

Bildquelle: Alessa

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage” - was bedeutet das eigentlich?

Wir sind eine Schule, die sich ganz klar gegen Diskriminierung und Rassismus ausspricht. Die

Schulgemeinschaft steht für eine gerechte Gesellschaft und eine diskriminierungsfreie Umgebung, weshalb

wir die Auszeichnung „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage” tragen. Die für dieses Projekt aktuell

zuständige Lehrkraft ist Frau Chae, weshalb ein Interview mit ihr rund um das Thema „Schule ohne

Rassismus – Schule mit Courage” geführt wurde.

Was genau bedeutet „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage” denn überhaupt?

Frau Chae: „„Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" ist ein bundesweites Netzwerk und ein Projekt,

das sich gegen Diskriminierung und für eine respektvolle und couragierte Schulkultur einsetzt.

Durch Projekte soll ein dauerhaftes und nachhaltiges Engagement für eine diskriminierungsfreie

Schulumgebung gefördert werden. Das Projekt gibt Schüler:innen die Möglichkeit, Verantwortung zu

übernehmen und sich aktiv für eine gerechtere Gesellschaft einzusetzen.”

Und seit wann hat unsere Schule diese Auszeichnung? Wie hat sie diese erhalten?

Frau Chae: „Wir sind seit dem 4. September 2015 ausgezeichnete „Schule ohne Rassismus – Schule mit

Courage“ – das war also einige Jahre vor meiner Zeit an dieser Schule. Somit war ich nicht an dem

Zertifizierungsprozess beteiligt. Ich kann aber etwas dazu sagen, wie dieser grundsätzlich abläuft:

Um den Titel „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ zu erhalten, muss eine Schule bestimmte

Schritte und Kriterien erfüllen. Der Prozess ist darauf ausgelegt, eine nachhaltige und engagierte

Beteiligung der gesamten Schulgemeinschaft zu gewährleisten. Wesentlichen Schritte sind dabei:

Eine Gruppe von Schülern oder Lehrern startet die Initiative, die eigene Schule als „Schule ohne Rassismus

- Schule mit Courage“ zertifizieren zu lassen. Dies kann durch die Schülervertretung, eine Projektgruppe

oder engagierte Einzelpersonen geschehen.

Diese Gruppe informiert die gesamte Schulgemeinschaft über das Projekt und dessen Ziele.

Dann müssen Stimmen für die Unterstützungserklärung gesammelt werden: Mindestens 70 % aller

Mitglieder der Schulgemeinschaft müssen eine Erklärung unterzeichnen, in der steht, dass sie gegen jede

Form von Diskriminierung aktiv vorgehen und sich für ein respektvolles Miteinander einsetzen wollen.

Die Schule sucht sich dann eine Patin oder einen Paten aus dem öffentlichen Leben, der/die das Projekt

unterstützen. In unserem Fall ist das Sibylle Keupen, unsere Oberbürgermeisterin.

Sobald die Unterstützungserklärungen gesammelt sind und ein Pate bzw. eine Patin gefunden wurde, stellt

die Schule einen Antrag bei der Landeskoordination des Projekts „Schule ohne Rassismus - Schule mit

Courage“. Der Antrag enthält die gesammelten Unterschriften und Informationen über die geplanten

Aktivitäten und Projekte.

Nach erfolgreicher Prüfung des Antrags durch die Landeskoordination erhält die Schule das Zertifikat

„Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“. Dieser Titel wird in einer feierlichen Veranstaltung

verliehen, bei der die gesamte Schulgemeinschaft sowie der Pate anwesend sein können.”

Was macht denn die Schule, um sich gegen Rassismus einzusetzen, auch heute noch? Was sind konkrete

Maßnahmen? Wie macht sich das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage” im Schulalltag

bemerkbar?

Frau Chae: „Seit dem Schuljahr 23/24 beschäftigt sich ein Ergänzungskurs, bestehend aus 16 engagierten

Schüler:innen, aktiv mit der Gestaltung einer demokratischen Schulkultur und Projekten, die sich für die

Menschenwürde einsetzen. In diesem Kurs haben wir beispielweise ein Courage 1x1 entwickelt, also eine

Art Basis-Leitfaden für couragiertes Verhalten. Bald sollen diese Ergebnisse mit der Schulgemeinschaft

geteilt werden.

Darüber hinaus beschäftigen sich die Schüler:innen der Sekundarstufe I ab sofort regelmäßig mit den

Inhalten unseres schulischen Leitbildes, das das Ansinnen hat, ein gemeinschaftliches, wertschätzendes

und respektvolles Miteinander zu fördern.

Neben jährlichen Aktionen, beispielweise der Gedenkveranstaltung anlässlich des Holocaust-Gedenktags

am 9. November, gab es kurz vor den Weihnachtsferien eine Friedensaktion, bei der die Schulgemeinschaft

ihre Friedenbotschaften auf einer Friedenstaube manifestieren konnte. Diese Tauben hingen zunächst im

PZ und sind seit einigen Monaten über den Türen neben der Bibliothek zu sehen.

Weitere Anregungen und Ideen können natürlich gerne an mich übermittelt werden.”

Und wieso haben Sie, Frau Chae, sich dazu bereit erklärt, für das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule

mit Courage” zuständig zu sein?

Frau Chae: „Unsere Schule soll ein Ort sein, an dem alle Menschen mit Freude lernen können und Respekt

und Wertschätzung gegeben und erfahren werden kann. Wer erfolgreich lernen will, muss bereit sein, sich

anzustrengen. In unserer Schule lernen wir miteinander und voneinander. Alle sind willkommen und wir

zeigen Toleranz.

Unsere Schule ist als Inklusionsschule geprägt von Vielfalt und kultureller Pluralität. Es reicht also nicht aus,

menschenverachtende Ideologien wie Rassismus, Antisemitismus, Homophobie oder

Menschenfeindlichkeit abzulehnen und dagegen zu sein, sondern es geht immer auch darum, Haltungen

und Courage zu zeigen und zu stärken, die sich in einer demokratischen Schulkultur wiederfinden, die von

Offenheit, Respekt und der Akzeptanz des Prinzips der Gleichheit geprägt ist.

In vielen Teilen der Welt, einschließlich Deutschland, gibt es Berichte überzunehmende Fälle von

Rassismus, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit. Schulen als Bildungseinrichtungen haben die

Verantwortung, diese Tendenzen zu erkennen und entgegenzuwirken, indem sie Toleranz und Respekt

lehren. Ich möchte über die Arbeit mit dem Netzwerk meinen Teil dazu beitragen. ”

Es ist wichtig, dass sich jeder und jede Einzelne für ein respektvolles Miteinander einsetzt. Aber inwiefern

kann man sich als Einzelperson dafür einsetzen?

Frau Chae: „Jeder Einzelne in der Schulgemeinschaft kann auf vielfältige Weise dazu beitragen, eine Schule

ohne Rassismus und mit Courage zu fördern. Schüler:innen können dies in einem respektvollen Verhalten

untereinander innerhalb und auch außerhalb der Schule zeigen. Darüber hinaus können sie sich und

andere über die Themen Rassismus und Diskriminierung informieren. Dies schärft das Bewusstsein für

Missstände aller Art und führt dazu, vermehrt Zivilcourage zu zeigen. Dabei können Schüler:innen einander

Vorbilder sein, indem sie sich aktiv für ein respektvolles Miteinander einsetzen und gegen Vorurteile und

Diskriminierung vorgehen.

Lehrkräfte können Themen wie Rassismus, Diskriminierung und Menschenrechte in den Unterricht

integrieren. Darüber hinaus können sie an Fortbildungen und Workshops teilnehmen, um ihr Wissen zu

erweitern und sensibilisiert zu werden.

Des Weiteren können sie eine Anlaufstelle sein: Sie können für Lernende ansprechbar sein, wenn sie

Diskriminierung oder Rassismus erleben und dann Unterstützung anbieten.

Doch auch außerhalb der Schule sollten Eltern und Erziehungsberechtigte ihre Vorbildfunktion ernst

nehmen. Sie sollten Toleranz und Respekt im familiären Umfeld vorleben.”

Zusammen sollte unsere Schulgemeinschaft also auch in Zukunft für ein gemeinschaftliches,

wertschätzendes, diskriminierungsfreies Miteinander stehen und gegenseitigen Respekt sowie Toleranz

fördern.

Vielen Dank an Frau Chae für Ihr Engagement und das aufschlussreiche Interview!

Von Hendrik

19.06.24

Unser Schulgarten – ein eigenes, wunderbares Stück Natur auf dem Schulgelände

Frisch angebautes Gemüse, ein Teich voller Lebewesen, Pflanzen und reichlich Gelegenheiten, mit

anzupacken – all das macht unseren Schulgarten aus. Um die Schülerschaft über den Schulgarten zu

informieren und vielleicht dazu zu motivieren, dort mal vorbeizuschauen, wurde ein Interview mit Frau

Löhrer geführt - der Lehrerin, die den Schulgarten schon lange betreut.

Was gibt es denn eigentlich alles im Schulgarten? Hier hat Frau Löhrer eine Menge Dinge genannt! Da sind

zum einen die große Wiese mit einigen Obstbäumen (Kirsche, Apfel, Birne, Pflaume) oder auch der große

Naturteich.

In diesem wimmelt es nur so vor Leben, beispielsweise laichen dort Kröten und Frösche. Auch Libellen und

viele Molche leben hier. Aber auch die Flora ist hier nicht zu vergessen: Es gibt hier einige Wasserpflanzen

und schöne Schwertlilien sowie Seerosen zu bewundern.

Dazu kommt ein Ruderalwall mit vielen Brennnesseln, der auch als Windschutz für den Acker dient. Hinzu

kommen Beerensträucher sowie einige Bienenvölker in Beuten, ein Komposthaufen und sogar zwei

Kletterbäume.

Natürlich braucht ein großer Garten ausreichend Equipment. Für die ganze Ausrüstung gibt es einen

abschließbaren Container sowie ein kleines Häuschen mit Bierzeltgarnitur, Toilette und Wasseranschluss.

Auch Vogelliebhaber kommen auf ihre Kosten, denn unser Schulgarten hat auch zwei Vogelhäuser mit

Überwachungskameras.

Für noch mehr tierische Vielfalt sorgen ein Totholzhaufen für Kleingetier und einige wilde Ecken als

Rückzugsorte. Es gibt also einiges zu entdecken und zu beobachten.

Der große Gemüseacker ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil unseres Schulgartens. Hier wird

reichlich Gemüse angebaut, welches auch auf unserem Schulgelände verkauft wird. Frau Löhrer liefert

hierzu genauere Infos: „Die Verkäufe finden in der Frühstückspause statt, an dem Tag, an dem der WP-Kurs

Unterricht hat, das ist jedes Halbjahr anders, der Kurs (und einige AckerKinder) verkauft nämlich. Ich gebe

zu, dass es da keine Veröffentlichung für alle Schüler:innen gibt, das könnte verbessert werden! Die

Lehrer:innen kaufen das frische Bio-Gemüse. Der Erlös geht in die Gemüsekasse, daraus werden kleine

Reparaturen und Neuanschaffungen bezahlt (z. B. kaputte Grabegabel muss ersetzt werden, Benzin für den

Rasenmäher). Für diese kleinen Beträge muss dann nicht immer extra der Förderverein angeschrieben

werden. Große Anschaffungen werden über den Förderverein bezahlt.”

Es lohnt sich also, sich über die Verkäufe zu informieren, um etwas von dem frischen, hier angebauten

Gemüse zu ergattern.

Der Schulgarten ist aber auch ein wichtiger Lernort. So sind hier „ein WP-NW Kurs aus dem 8. oder 9.

Schuljahr (meistens eine Gruppe vor und eine nach den Sommerferien) während der Gartensaison [und] die

AckerAG, Schüler:innen aus dem 5./6. Jahrgang, die die AG für zwei Schulhalbjahre gewählt haben”.

Aber nicht nur Menschen aus diesen Kursen, sondern jeder kann im Schulgarten mithelfen. Details dazu von

Frau Löhrer, wer wann mithelfen kann: „Jeder kann mithelfen, der möchte. Jeweils an den langen Tagen in

den Mittagspausen, dort ist dann jeweils eine Lehrkraft, die aufschließt und betreut/ Aufsicht führt. Die kann

man z.B. fragen, was man tun kann. Zum Beispiel so wie in diesem Jahr die Schnecken sammeln, die extrem

viel sind und das zarte Gemüse auffressen, man kann Unkraut jäten, den Boden auflockern, im Herbst Laub

kehren und auf die Beete bringen. Wenn man mithilft [...], darf man auch immer etwas Gemüse oder Obst

essen.”. Wer also Interesse am Schulgarten, Pflanzen oder Tieren hat oder einfach mal vorbeischauen

möchte, ist herzlich eingeladen.

Aber was können die einzelnen Lernenden konkret lernen, während sie im Schulgarten arbeiten? Frau

Löhrer schreibt dazu: „Geduld!!! weil die Pflanzen oft nicht so schnell wachsen, wie man möchte. Man lernt

sehr genaues Beobachten. Wenn man sich ans Teichufer setzt, sieht man meistens am Anfang gar nicht viel,

aber nach einer Weile entdeckt man die ganzen Tiere, die da im oder auf dem Wasser sind, zum Beispiel

sich paarende Kröten, Kaulquappen oder Libellenlarven, die zum Schlüpfen auf einen Pflanzenhalm

geklettert sind und sich dann verwandeln. Natürlich lernt man auf dem Acker, sich mit den ganzen

Gemüsesorten auszukennen, auch die verschiedenen Unkrautsorten und Pflanzen Bodentiere und

verschiedenen Gartengeräte und wie man sie benutzt Man lernt auch miteinander zu kooperieren, dass es

gemeinsam viel mehr Spaß macht auf dem Acker und man lernt auch etwas gemeinsam zu entdecken und

miteinander zu teilen.”.

Und was sagt Frau Löhrer, als zuständige Lehrkraft, eigentlich dazu, wieso der Schulgarten wichtig für

unsere Schule ist?

Frau Löhrer: „Ich finde ihn sehr sehr wichtig. Es ist ein Stück Natur, wo wir Lehrer:innen eben auch im

Unterricht hingehen können und Tiere beobachten können, zum Beispiel im Teich (Unterrichtsreihe

Ökosystem See), Bodentiere (Unterrichtsreihe Boden), Zeigerpflanzen, Wassergüte usw. Ich finde wichtig

zu erleben, dass unser Gemüse nicht einfach so aus dem Supermarkt kommt! Es wächst, wir erleben, wieviel

Arbeit dahinter steckt und lernen Lebensmittel mehr Wert zu schätzen. Wie kostbar ist es, einen Salat in den

Händen zu halten, der ungespritzt ist. Wir haben mit allen Lerngruppen immer sehr viel Spaß und Freude im

Garten, weil es ein anderes Lernen und Tun ist als im Unterricht (still) am Tisch zu sitzen. Hier darf und

muss man sich bewegen. Ich finde wichtig, mit Schüler:innen draußen zu sein an der frischen Luft, wo sie

sich selbst oft ganz anders erleben. Man sagt auf neu-deutsch „geerdet“ sein. Ich finde, sehr viele Kinder

und Jugendliche verbringen zu viel Zeit drinnen und am Handy. Das ist nicht gut für den Menschen, der

selbst ein Stück Natur ist. Ich bin überzeugt, dass draußen im Grünen sein uns gut tut. Ich muss und kann

draußen gar nicht alles planen, die Natur lässt uns selber immer wieder unerwartet etwas entdecken und

staunen. Das finde ich toll und spannend. Wir sind am Ende der Zeit draußen immer zufrieden, weil wir

etwas geschafft haben und unser Ergebnis sehen können. Man muss im Garten aber nichts tun. Man kann

auch einfach im Gras oder auf einem Baum sitzen und chillen. Ein Ort zum Treffen und Feiern, auch für

Klassen, Kurse und Klassenpflegschaften während Unterrichtszeit oder Abend oder am Wochenende”.

Im Schulgarten passiert viel – es wird gearbeitet, zusammen gegessen, gefeiert und gelernt.

Insbesondere die Pflanzaktion im Frühling sieht Frau Löhrer als riesige, jährliche Sensation. Denn auf die

Frage, welches Projekt für sie das größte Highlight ist, antwortet sie: „Für mich das immer die Pflanzaktion

im Frühling. Dort sind dann immer die WP- Schüler:innen und die Kinder der AckerAG, aber auch Eltern

und Kolleg:innen, die mithelfen, alles in die Erde zu bekommen. Alle packen gemeinsam mit an. Da sind

wir den ganzen Vormittag und auch Nachmittag und das macht einfach sehr viel Spaß.”.

Der Schulgarten besteht schon sehr lange und entwickelt sich stetig weiter. Das wird auch so bald nicht

aufhören. Gibt es denn Pläne für die Zukunft? Frau Löhrer: „Ja, ich werde bald die Schule verlassen und

habe zum Glück aber eine engagierte fröhliche und kompetente Nachfolgerin gefunden, das ist Frau

Meuthrath, die nach mir die Leitung des Schulgartens übernimmt. Wir werden einige Stellen in der

Wildblumenwiese neu aussäen, hoffentlich blüht sie dann bunter. Wir hatten gehofft, dass wir die Bäume,

die dem Acker sehr viel Licht wegnehmen, zu einer Hecke gestutzt werden, aber das erlaubt die Stadt

Aachen nicht. Viel Neues ist nicht geplant, alle Dinge nachhaltig am Laufen zu halten ist eigentlich

ausreichend genug.”

Abschließend kann man sagen, dass unser Schulgarten mehr ist als nur ein Lernort oder eine Grünfläche. Es

ist ein sehr vielfältiger Ort, an dem man zum Beispiel den Umgang mit Pflanzen, Gemüse und der Natur mit

viel Praxisbezug lernen kann. Dazu ist es auch für viele Tiere und Pflanzen ein Zuhause. Auch aus

persönlicher Erfahrung lässt sich sagen, dass es sich lohnt, beim Schulgarten vorbeizuschauen – um Gemüse

anzubauen, etwas über die Tiere und Pflanzen zu lernen oder auch um die vielen weiteren Pflanzen dort zu

pflegen. All das sind wertvolle Erfahrungen und es lohnt sich, es zumindest mal auszuprobieren. Vielen

Dank an Frau Löhrer für das Interview, und viel Erfolg an alle, die sich am Schulgarten beteiligen!

Von Hendrik

12.06.24

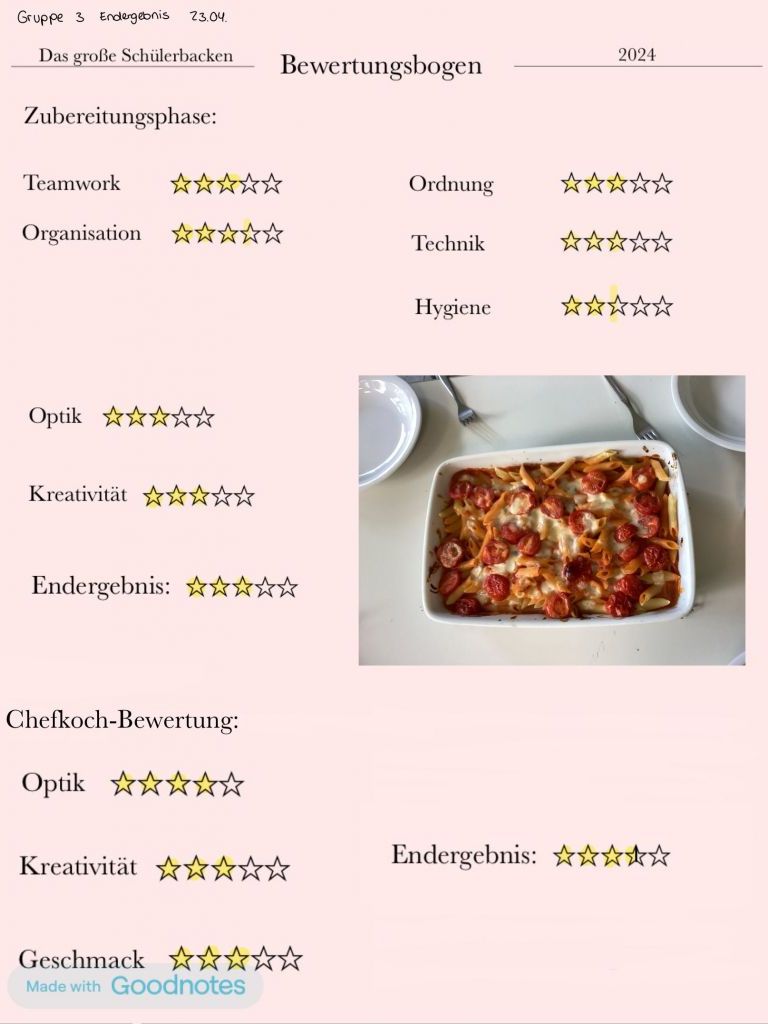

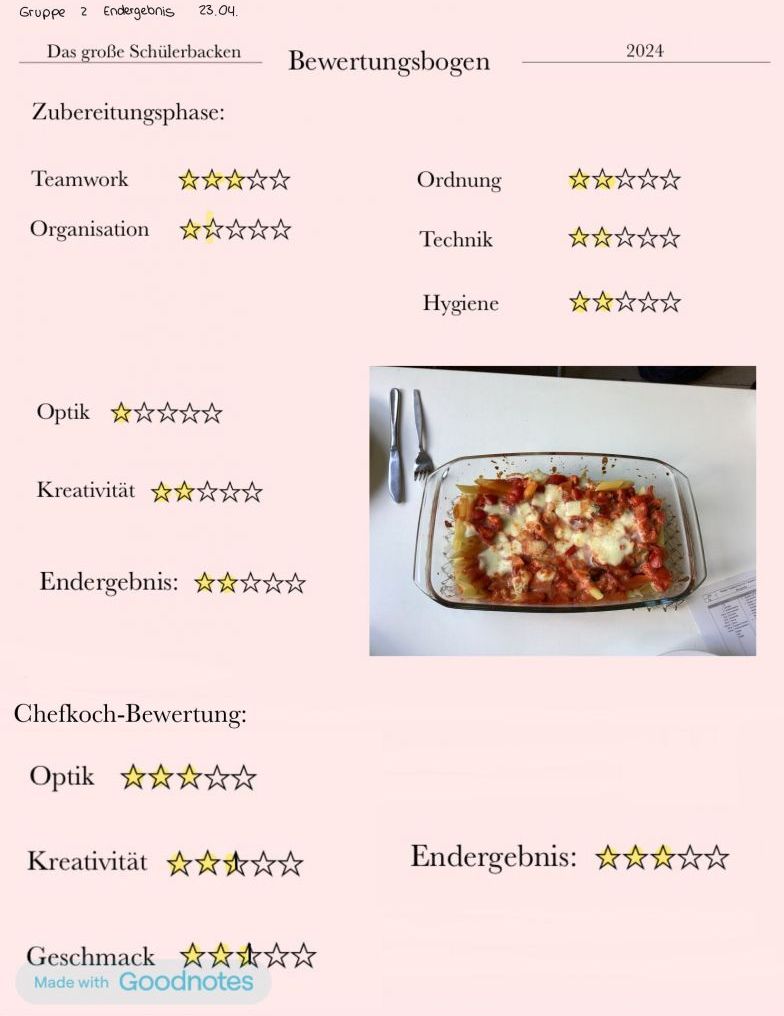

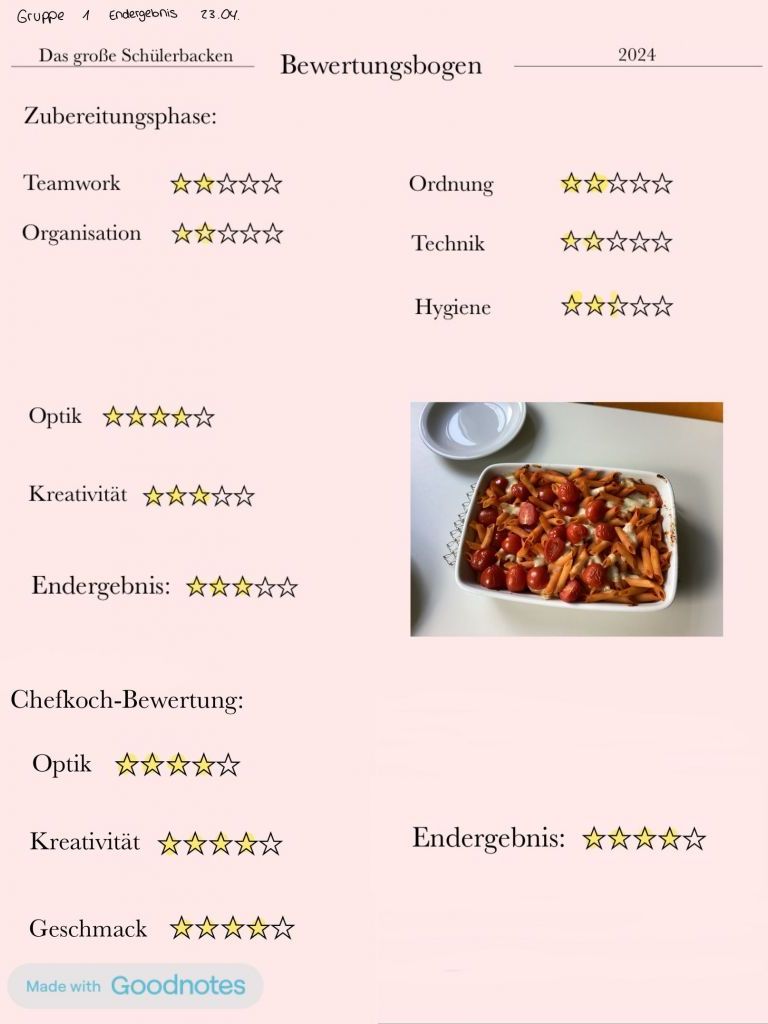

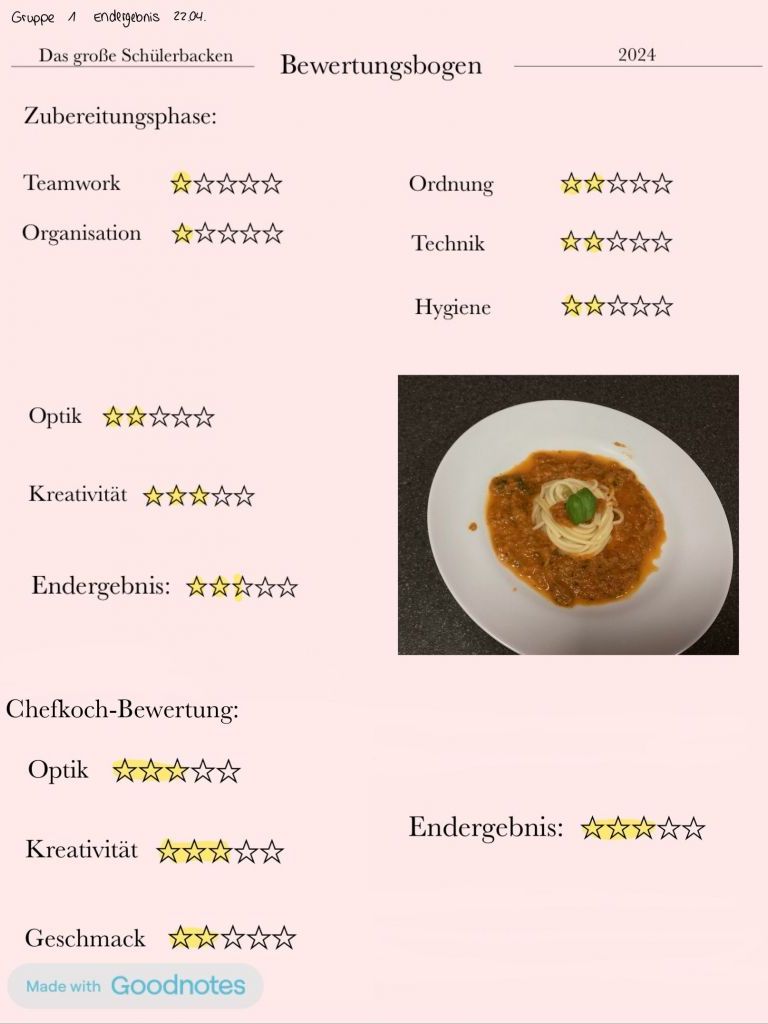

Kochwettbewerb

In einer Welt, in der Fast Food und Fertiggerichte oft den Alltag bestimmen, ist es besonders wichtig, jungen Menschen das Kochen und die Freude an gesunder Ernährung näherzubringen. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist der kürzlich

veranstaltete Kochwettbewerb für Schüler der 7. und 8. Klassen, der nicht nur die kulinarischen Fähigkeiten der Teilnehmer zur Schau stellte, sondern auch ihre Kreativität und Teamarbeit förderte.

Der Wettbewerb fand in unserer Schulküche statt, die speziell für diesen Anlass mit modernen Kochutensilien und frischen Zutaten ausgestattet war. Insgesamt nahmen mehrere Schüler*innen teil, die jeweils dasselbe Gericht nachkochen mussten. Ziel war es, nicht nur geschmacklich zu überzeugen, sondern auch Wert auf eine ansprechende Präsentation und eine ausgewogene Zusammensetzung der Gerichte zu legen.

Ein Höhepunkt des Wettbewerbs war die Bewertung durch einen professionellen Koch, der als Juror fungierte. Er bewertete die Gerichte nach den Kriterien Geschmack, Kreativität und Aussehen. ( Dem Koch geht es zum Glück gut. :))

Ein besonderes Lob erhielt die Gruppe, die das vorgegebene Menü nicht nur meisterhaft zubereitete, sondern auch durch eine besonders kreative Präsentation überzeugte. Sie kombinierten die vorgegebenen Zutaten auf ihre Weise und schufen ein

farbenfrohes und schmackhaftes Gericht. Ihre Mühen wurden mit dem ersten Platz belohnt. Die Sieger durften sich über kleine Preise freuen.

Die Schüler*innen lernten, wie wichtig Zusammenarbeit und Organisation in der Küche sind, und konnten ihre Fähigkeiten im Umgang mit Lebensmitteln und Küchengeräten verbessern. Darüber hinaus wurde das Bewusstsein für gesunde Ernährung gestärkt, was für ihre zukünftige Lebensweise von großer Bedeutung ist. Der Kochwettbewerb der Siebt- und Acht-Klässler war somit ein voller Erfolg. Er zeigte, dass Kochen weit mehr ist als nur eine notwendige Tätigkeit – es ist eine Beschäftigung, die

Kreativität, Präzision und Leidenschaft vereint. Solche Veranstaltungen sind ein wichtiger Schritt, um die nächste Generation für eine gesunde und bewusste Ernährung zu begeistern und ihre kulinarischen Fähigkeiten zu fördern. Die Schüler

haben bewiesen, dass sie nicht nur mit dem Herd, sondern auch mit ihrer Fantasie und ihrem Teamgeist Großes erreichen können.

Von Lukas

12.06.2024

Sollte man die Tafel in der Schule abschaffen?

Die Abschaffung der Tafel ist in Deutschland schon teilweise im Gange und es gibt diesbezüglich einige Pro- und Contra Argumente, z.B.:

Pro

1. Interaktivität: Digitale Technologien ermöglichen ein stärkeres Einbeziehen der Schüler in den Unterricht. Der Unterricht kann auch dynamischer gestalten werden.

2. Multimediale Inhalte: Durch den Einsatz von Bildern, Videos und Animationen können bestimmte Themen besser veranschaulicht werden, was zu einem bessern Verständnis des Unterrichtsstoffs führen kann.

3. Aktualisierbarkeit: Digitale Inhalte können leicht aktualisiert und angepasst werden. Neue Lernpläne und andere neue Ergänzungen können durch Aktualisierungen schnell und einfach hinzugefügt werden.

4. Individualisierung: Lehrer können den Unterricht besser an die Bedürfnisse einzelner Schüler anpassen, indem sie personalisierte Materialien und Übungen integrieren.

5. Umweltaspekt: Der Einsatz digitaler Technologien könnte zu einer Reduzierung des Papierverbrauchs beitragen und somit umweltfreundlicher sein.

Contra

1. Kosten: Die Anschaffung und Wartung digitaler Technologien kann kostspielig sein, besonders für Schulen mit begrenzten finanziellen Ressourcen.

2. Technische Probleme: Technische Ausfälle oder Inkompatibilitäten könnten den Unterricht stören und Lehrer vor Herausforderungen stellen.

3. Ablenkung: Digitale Geräte könnten zu Ablenkungen führen, da Schüler leicht auf nicht schulische Inhalte zugreifen könnten.

Von Marek und Jan

12.06.2024

Bildquelle: pixabay

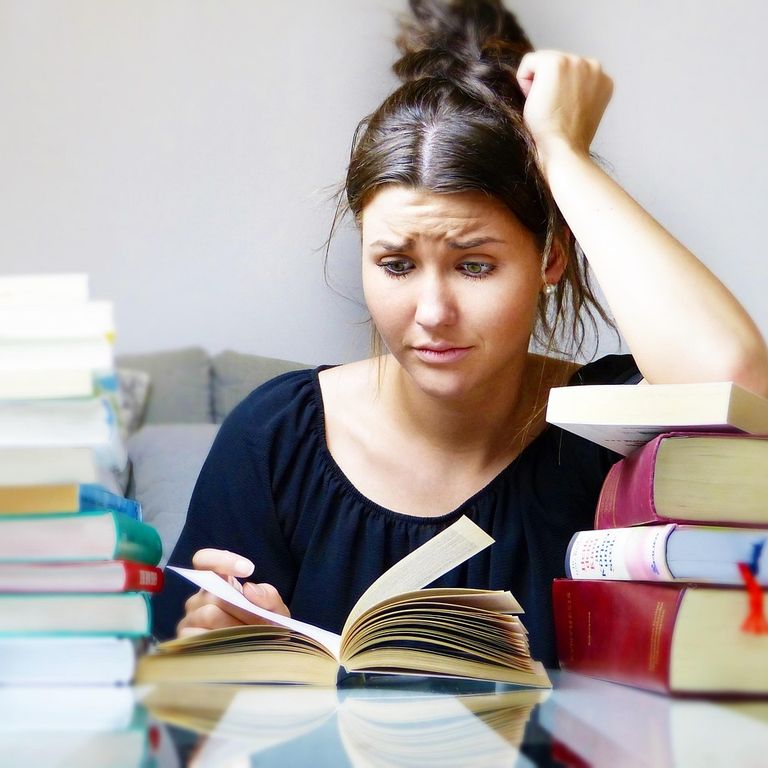

Eine Woche eines Q1 Schülers in der Klausurenphase -

Schulstress

Liebes Tagebuch,

diese Woche wird wieder eine anstrengende Woche. Ich schreibe diese Woche 3 Klausuren, eine davon ist auch noch eine LK Klausur und dazu muss ich noch einen Vortrag in Englisch halten. Ich kann das alles langsam nicht mehr, ich denke immer nur ans Lernen und wenn ich mal nicht Lerne, habe ich den Druck zu lernen. Ich weiß nicht wann ich was wie lernen bzw. vorbereiten soll. Montag schreibe ich Bio, Dienstag Mathe LK, Donnerstag Geschichte und am Freitag

muss ich einen Vortrag in Englisch halten, ich habe das ganze Wochenende gelernt, ich kann nicht mehr, ich habe keine Freizeit mehr. Die Klausuren sind ja nicht das einzige, die

späten Unterrichtszeiten kommen auch noch dazu, bis 17 Uhr Schule, und über Hausaufgaben brauche ich gar nicht zu reden. Sobald ich in die Klausurenphase komme,

werden meine Hausaufgaben nur noch mit ChatGPT bearbeitet, da ich anders sonst nicht mehr hinterher komme. Mittlerweile sitze ich bis 23 Uhr, ohne Hausaufgaben, an

Schulsachen. Ich komme nicht mehr hinterher, dann auch noch der Vortrag in Englisch, mit dem ich noch nicht mal angefangen habe, wann soll ich das noch erledigen?

Ich denke, ich werde ihn wieder in den Pausen vorbereiten, wie immer... Was aber richtig deprimierend ist, obwohl ich so viel lerne, verkacke ich die Klausuren immer noch, dauernd schreibe ich nur noch vieren oder dreien keine einzige zwei.

Ich finde seit Wochen keine Zeit mehr meine Freunde zu treffen, außer beim Training was ich nutze zum abschalten.

Aber eine positive Sache muss ich sehen, nach Freitag ist der ganze Stress vorbei und ich kann in den Ferien, in den Bergen beim Skifahren abschalten. :-)

von L.

12.06.2024

Bildquelle: pixabay

Studieninformationstag der RWTH

Der Studieninformationstag der RWTH-Aachen war dieses Jahr am 3. Februar. Wie hilfreich ist dieser bezogen auf die

richtige Studienwahl? Welche Fächer wurden vorgestellt und welche Einblicke wurden in die RWTH-Aachen geboten.

Wie hilfreich dieser für die richtige Studienwahl ist, ist je nach Situation des Studienwahlsuchenden unterschiedlich. Je

nach Situation geht es um die Festigung sowie die Bestätigung der richtigen Wahl des Studiums oder jemand hat überhaupt keine Ahnung und will sich erstmal einen Überblick über die einzelnen Studiengänge machen. Hierfür kann man sich entweder die verschiedenen „Vorlesungen“ anhören, welche jeweils einen Studiengang vorstellen, oder man kann sich an den jeweiligen Ständen der verschiedenen Studiengänge die Informationen besorgen, die man benötigt. Die vorgestellten Fächer sind die Studienfächer, welche die RWTH-Aachen anbietet. Außerdem wurden Vorlesungen zu den Themen „Schritte zu einer guten Studienentscheidung“, „Spannende Ausbildungsberufe an der RWTH“, „Basiswissen Bewerbung an der RWTH Aachen“ und weitere studienrelevante Themen angeboten. Die Einblicke waren vielfältig, es wurden Führungen durch die jeweiligen Fakultäten und Institute angeboten und es gab verschiedene Workshops. Außerdem konnte man sich Fachvorträge anhören, ein Beispiel wäre für Medizin der Vortrag „Warum wir beim Autofahren telefonieren können und Hühner nicht - klinische Anatomie des Gehirns“.

Mir persönlich hat der Studieninformationstag geholfen, ich habe meinen aktuellen Studiumswunsch gefestigt und bin

inzwischen sicherer in, welche Richtung ich gehen möchte.

von Silas

19.02.2024

Bildquelle: pixabay

Können sich Schüler heutzutage noch konzentrieren?

Konzentrationsschwierigkeiten bei Schülern sind eine zunehmende Herausforderung in der modernen Bildungslandschaft. Die ständige Reizüberflutung durch digitale Medien, soziale Netzwerke und die schnelllebige Gesellschaft beeinträchtigen die Fähigkeit der Schüler,

sich auf den Unterricht zu konzentrieren. Der stetige Einsatz von Smartphones und Tablets während des Unterrichts verstärkt dieses Problem zusätzlich. Die Auswirkungen zeigen sich in nachlassender Leistungsfähigkeit, sinkenden Noten und einer erschwerten Aufnahme neuer Informationen. Pädagogen und Eltern sind gefordert, gemeinsam Strategien zu entwickeln, um die Konzentrationsfähigkeit der Schüler zu fördern und so eine nachhaltige Lernumgebung zu schaffen.

Die Konzentration von Schülern ist ein zentraler Faktor für den Lernerfolg, doch viele kämpfen mit zunehmenden Schwierigkeiten in dieser Hinsicht. Die modernen Klassenzimmer, geprägt von Ablenkungen durch

Technologien und soziale Medien, setzen die Schüler ständigen Ablenkungen aus. Die steigende Flut an Informationen, verbunden mit hohen Erwartungen und Prüfungsdruck, belastet die jungen Köpfe zusätzlich. Die Konzentrationsspanne schwindet, und Schüler haben Schwierigkeiten, sich über längere Zeiträume auf eine Aufgabe zu fokussieren. Lehrer und Eltern spielen eine entscheidende Rolle, um dem entgegenzuwirken. Klare Strukturen im Unterricht, abwechslungsreiche Methoden und das Schaffen von lernförderlichen Umgebungen können die

Konzentration der Schüler stärken. Es ist wichtig, die individuellen Bedürfnisse der Schüler zu erkennen und ihnen Werkzeuge zur Selbstregulation beizubringen. Nur durch gemeinsame Anstrengungen kann die Konzentration der Schüler gestärkt und eine optimale Lernumgebung geschaffen werden.

von Nils

19.02.2024

Bildquelle: IONOS

Bereitet die Schule aufs Leben vor?

Wie wir wahrscheinlich schon alle mal selber mitbekommen haben, sind einige Themen, die man in der Schule bearbeitet,

so unnötig, dass man sie nach der Klausur nie wieder braucht. Sie sind quasi nur relevant, weil man eine Note dafür

bekommt. Bereitet also die Schule einen überhaupt richtig auf das Leben vor?

Ich denke die Schule trägt ihren Teil bei, damit man sich in seinem Leben zurechtfindet, ist aber nicht die wichtigste Instanz. Schauen wir uns einfach mal an, was man in der Schule alles lernt, was man wirklich in seinem Leben braucht.

Das wichtigste ist meiner Meinung nach der Umgang mit anderen Menschen, um dies zu lernen, ist die Schule ein gutes Umfeld. Man lernt viele neue Menschen kennen und hat verschiedene soziale Kontakte. Umgang mit anderen Menschen hat man eigentlich immer im Leben, egal, was man im Leben macht - ob im Job oder beim Einkaufen. Man muss den Umgang mit anderen Menschen hinbekommen, ohne funktioniert es nicht.

Die nächsten wichtigen Fähigkeiten, die man lernt, sind, mit Druck und Stress umzugehen. In der Schule hat man öfters Leistungsdruck und Stress, besonders in Klausurenphasen. In den Klausurenphasen hat man je nach Menge der Klausuren und anderen Aufgaben relativ wenig Zeit und wird dadurch gezwungen, sich seine Zeit einzuteilen, dadurch lernt man Time-Management.

Man darf aber auch nicht vergessen, dass man die wichtigsten Dinge, um in unserer Welt klarzukommen, auch in der Schule lernt. Hiermit meine ich Dinge, wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Ohne dieses Grundwissen ist das Leben in der echten Welt wesentlich schwieriger. Je nach Schule lernt man auch im Schuluntterricht Schwimmen, welches meiner Meinung nach eine wichtige Fähigkeit ist und sogar lebensrettend sein kann.

In der weiterführenden Schule kommen Fähigkeiten wie Problemlösung, logisches Denken und analytische Fähigkeiten hinzu. Diese Fähigkeiten sind im Beruf und im Leben von Bedeutung, zum Beispiel kann man die Intention von Politikern, die sie durch rhetorische Mittel darstellen, verstehen und wird so nicht hinters Licht geführt.

Hinzu kommt, dass man in der Schule wahrscheinlich die wichtigsten Entscheidungen trifft bezogen auf die Berufswahl. Man merkt selber, in welchen Bereichen man gut ist und welche einem Spaß machen. Durch die ersten Pflichtpraktika wird

man an die verschiedenen Berufe herangeführt, für die man sich interessiert, und kann so schonmal eine wichtige

Vorauswahl fällen, bevor man sich letzendlich entscheiden muss. Diese Entscheidung spielt eine so große Rolle, weil die

meisten Personen in ihrem Job die meiste Zeit ihres Lebens verbringen. Natürlich ist die Wahl eines nicht passenden Jobs

kein Weltuntergang, denn man kann ja noch umlernen. Direkt die richtige Wahl zu treffen, ist aber auch hilfreich,

denn man kann sich dadurch schon früh vorbereiten und effektiver in den Job kommen. Als Beispiel: Wenn man kein Abitur

braucht, kann man sich die drei Jahre sparen und früher in den Beruf einsteigen.

von Silas

27.11.2023

Mensa - gut und günstig?

Wir haben die Mensa für euch getestet. Dabei haben wir uns gefragt:

Wer leitet die Mensa eigentlich?

Wie nachhaltig ist die Mensa?

Wie schmeckt das Essen?

Wie findet die Schule das Essen?

Vorab ist anzumerken, dass die Bewertung aus Schülersicht erfolgt und alle Bewertungen subjektiv zu bewerten sind.

Leitung:

Frau Alexius leitetet die Mensa und regelt Organisatorisches.

Dieter ist der Küchenleiter und Koch. Zusammen koordinieren sie die Mensa und bilden ein tolles, hilfsbereites und freundliches Team.

Nachhaltigkeit:

Das Essen der Mensa kommt aus unserer Region, wie zum Beispiel von regionalen Metzgern und Bauern. Jeden Dienstag bekommt die Mensa neue Angebote, unter denen sie dann das Essen für die nächste Woche auswählen können. Sie planen für ca. 666 Schülern*innen, die in der Mensa essen. Jedoch gibt es immer Reste, da Schüler*innen ihre Mahlzeiten nicht ganz aufessen oder aber gar nicht zum Essen kommen.

Das Mensateam appelliert, dass die Schüler*innen selber reflektieren sollen, wie viel sie essen können und ob sie wirklich noch einmal nachnehmen wollen.

Bewertung:

Schülerbewertung: 3,5/5

Geschmack: 3,5/5

Hygiene: 4/5

Personal 4/5

von Jan, Lina, Mert und Lotta

11.09.2023

Bildquelle: Jan

Shakespeare als Abi-Thema gestrichen

Das Bildungsministerium schafft Shakespeare und seine Werke als Abiturthema ab. Hinzu kommt stattdessen das Thema "Questions of identity and gender". Es kam keine konkrete Antwort auf eine Anfrage, warum Shakespeare gestrichen wurde. Es ist zwar noch im Lehrplan, jedoch nicht mehr in der Abiturprüfung. In zahlreichen Dramen kommt das Thema „Questions of identity and gender“ vor. Die Lehrer können selbstständig aus dem Shakespeare-Thema eine Gender & Identity-Stunde machen. Shakespeares Dramen sind nach der Bibel die zweit-meist zitierten Werke der Welt. Die Schüler sollen sich also beim neuen Thema mit den zahlreichen Geschlechtern, ob Heterosexualität und die klassische Familie so sein sollen und ob ein Mädchen bzw. Junge das andere Geschlecht annehmen kann, befassen.

von Carsten

08.05.2023

Quelle: spiegel.de

Einheitliches Abitur in Deutschland

Im Herbst 2020 haben die Bundesländer eine neue „Vereinbarung über gemeinsame Grundstrukturen der Schulsysteme“ beschlossen, die vorsieht, dass die Abitur-Rahmenbedingungen enger aufeinander abgestimmt werden sollen. 2017 forderte das Bundesverfassungsgericht eine stärkere Vergleichbarkeit der Abiturnoten. Damit wird sichergestellt, dass Bewerberinnen und Bewerber nicht benachteiligt werden, da die Bewertungsmaßstäbe in den Bundesländen unterschiedlich streng sind. Am 16.03.2023 hat die Kultusministerkonferenz erneut getagt und erste Schritte in die Wege geleitet.

Nur ein Drittel der Abiturnote wird aus Prüfungsergebnissen errechnet. Zwei Drittel der Leistungen aus der Qualifizierungsphase gehen in die Abschlussnote ein. Die Länder wollen diesen Teil nun weiter standardisieren. Künftig sollen angehende Abiturienten überall nur noch maximal drei Leistungskurse („Fächer mit höheren Anforderungen“) belegen dürfen. Bis zu vier sind bisher theoretisch möglich. Die meisten Länder haben bereits nur zwei oder drei. Neue Vorschriften machen dies künftig zu einer nationalen Anforderung. Zwei Leistungskurse erfordern fünf Unterrichtsstunden pro Woche und drei Kurse erfordern vier Unterrichtsstunden pro Woche.

In den vier Halbjahren der Vorqualifizierungsphase des Abiturs werden künftig 40 Pflichtfächer belegt. Typischerweise sollten 36 davon in die abschließende Bewertung einbezogen werden. Derzeit handhabt das jedes Bundesland anders, sodass 32 bis 40 Studiengänge in die Gesamtrechnung eingehen können.

Erstmals gibt es einheitliche Vorgaben zur Anzahl und Gewichtung der Prüfungen. Leistungskurse erfordern bundesweit alle sechs Monate ein bis zwei Prüfungen. Die Prüfung kann im vierten Halbjahr abgelegt werden, ist aber nicht verpflichtend. Bei zwei Klausuren gehen diese zu 50% in das Halbjahresergebnis ein. 30% für eine Prüfung. In den Grundkursen, sowie Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen werden pro Halbjahr ein bis zwei Klausuren zu den Prüfungsfächern geschrieben.

von Carsten

20.03.2023

Quelle: stuttgarter-zeitung.de

Klausurphasen in der Oberstufe

Die vielen Klausurphasen sind großer Bestandteil vom Leben eines Oberstufenschülers. Aber wie sind diese Phasen denn für die Schüler?

Dadurch, dass die Klausurphasen pro Halbjahr in der Oberstufe zweimal vorkommen, wird viel Zeit in Anspruch genommen. Eine Klausurphase besteht aus ca. fünf bis sieben Klausuren. Das ist davon abhängig, welche Fächer man schriftlich gewählt und welche Fächer man im Abitur hat.

Je weiter man in der Oberstufe kommt, desto anstrengender werden sie. Die Schüler müssen immer mehr für jede einzelne Klausur lernen und die Klausuren werden nicht in einem größeren Abstand zueinander geschrieben. Dadurch kann es passieren, dass in der Q1 manche Schüler drei verschiedene Klausuren innerhalb von einer Woche schreiben und in der darauffolgenden Woche nochmal zwei bis drei Klausuren. Wohingegen andere Schüler innerhalb einer Woche nur eine bis zwei Klausuren schreiben, aber sich dadurch deren Klausurenphase über drei Wochen zieht.

Beide Optionen sind für Schüler sehr stressig, da sie durch das viele Lernen den Ausgleich zur Schule vernachlässigen müssen. Wie z.B. sich mit Freunden treffen, Sport machen, an die frische Luft gehen, etc. Dieser Dauerstress ist nicht gut für die Gesundheit des Menschen. Jeder geht zwar mit dem Stress anders um, aber letztendlich geht es jedem Schüler tendenziell in der Klausurenphase schlechter, als wenn keine Klausuren geschrieben werden müssen. Dazu kommt, dass während der ersten Klausurenphase in der Q1 im zweiten Halbjahr noch eine Facharbeit dazu kommt. Diese umfasst ca. acht bis zwölf Seiten (nur Text ohne Inhaltsverzeichnis, Anhang, etc.) und ist wie eine wissenschaftliche Arbeit in einem Fach. Diese ersetzt eine Klausur. Dennoch stresst diese Facharbeit die Schüler zusätzlich, da es viel Arbeit ist, so eine Facharbeit zuschreiben. Diese muss am Ende der Klausurenphase abgegeben werden.

Zusammenfassend kann man festhalten, dass die Klausurphasen für die Schüler sehr stressig sind und sich jeder Schüler immer freut, wenn diese anstrengende Zeit vorbei ist.

Von Nele und Niklas

27.03.2023

Tipps zur perfekten Vorbereitung auf Klausuren

Sind wir mal ehrlich, das Gefühl, unvorbereitet in eine Klausur zu gehen, hatten wir alle schon und es ist wirklich nicht schön. Aus diesem Grund haben wir uns überlegt, euch Tipps, Tricks und Methoden zu verraten, durch welche ihr mit einem besseren Gefühl in die nächste Klausur gehen könnt.

Tipp 1 – Erstellt euch einen Lernplan

Durch einen Plan, welcher Zeiten und Themen festhält, organisiert ihr euren gesamten Tag besser, wodurch ihr Zeitstress vermeidet. Ausserdem könnt ihr sehen, was ihr schon gemacht habt und was ihr noch erledigen müsst.

(Einen Plan zum Herunterladen findet ihr am Ende des Artikels)

Tipp 2 – Ruhe und Konzentration

Wir kennen es mal wieder alle, man setzt sich gerade an die Aufgaben, das Handy brummt und zack, man ist schnell stundenlang abgelenkt. Deshalb empfehlen wir ein ablenkungsfreies Lernen, kein Handy, keine Fersehserien, etc.

Tipp 3 – Belohnt euch!

Es hört sich vielleicht lustig an, aber es kann euch wirklich helfen. Legt euch doch mal mehrere kleine Portionen eurer Lieblingssüssigkeit auf den Tisch, ihr dürft erst etwas naschen, wenn ihr eine Aufgabe erledigt habt. So bleibt ihr motiviert und das Lernen vergeht wie im Flug. Ihr könnt euch auch eine Unternehmung als Belohnung setzen, bspw. wenn ihr alle Aufgaben der Woche abgeschlossen habt, ein Videoabend mit Freunden.

Tipp 4 – Schlaf

Vor dem Schlafen solltet ihr die wichtigsten Punkte eures Themas wiederholen, danach andere Einflüsse, bzw. Störungen wie z.B Handy oder Fernseher vermeiden. Zudem ist eure Schlafqualität wichtig, acht Stunden Schlaf vor der Klausur sollten Pflicht sein, Dunkelheit und Stille verbessern zusätzlich eure Schlafqualität.

Tipp 5 – lernt abwechsunlungsreich

Probiert vieles aus, bis ihr wisst, was zu euch passt.

Wo lernt ihr am besten? In der Bibliothek, Zuhause am Schreibtisch oder doch im Café?

Welche Belohnungen motivieren euch am meisten?

Eine schnelle Belohnung, wie Süssigkeiten, oder etwas längerfristiges, bspw. der Videoabend mit Freunden.

Ihr müsst das machen, was euch hilft!

Lernmethoden

Visualisierung

Vielen Schülern, auch uns, hilft es, den Inhalt des Themas bildlich darzustellen. Mind-Maps sind die Basics, ihr könnt aber auch, solange es euch hilft, ausgefallener werden. In eine Visualisierung gehören die wichtigsten Bausteine des Themas, ihr könnt auch Eselsbrücken integrieren, wenn es euch das Lernen vereinfacht.

Die 25-5 Methode

Die 25-5 Methode wird wie folgt ausgeführt: Ihr lernt 25 Minuten, danach habt ihr fünf Minuten Zeit zu machen, was ihr wollt. Wichtig ist, dass es bei fünf Minuten bleibt! Wir empfehlen euch bspw. Spielen mit Geschwistern oder Haustieren; frische Luft Schnappen oder sogar ein kurzes Workout. Versucht doch mal, während eurer Lernpause 25 Liegestütze, 25 Kniebeugen und 25 Crunches zu schaffen.

Wir hoffen, wir konnten euch helfen und euch etwas Neues näher bringen.

Viel Erfolg bei den nächsten Klausuren, ihr rockt das!

von Fiona und Moritz

30.01.2023

Inwiefern hilft Koffein beim Lernen?

Wir kennen sie alle und viele trinken sie auch fast tagtäglich, Energy Drinks. Viele trinken sie, um sich besser konzentrieren zu können, mehr Energie zu haben oder um besser lernen zu können. Doch inwiefern wirkt das darin enthaltene Koffein wirklich?

Koffein lässt das Herz schneller Herz schneller schlagen und erhöht somit den Puls, dadurch verwendet der Körper mehr Energie und man fühlt sich wacher und konzentrierter. Dies hält aber nur für einen kurzen Zeitraum an, somit bleibt man auch nur für dieses kurze intervall leistungsfähiger. Das Problem in dem Sinne ist, dass man meist einen längeren Zeitraum lernt. Natürlich könnte man dann einfach mehr Koffein zu sich nehmen. Jedoch ist dies nicht zu empfehlen, da man als erwachsene Person maximal 200-300 mg Koffein am Tag zu sich nehmen sollte. In einem Energy Drink sind meist bis zu 80 mg Koffein enthalten. Mit der Zeit entwickelt man bei einer regelmäßigen Koffeinzufuhr eine gewisse Toleranz.

Alles in allem bringt der Konsum von Energy Drinks eine vorübergehende Leistungssteigerung, jedoch eignet er sich nicht zum lernen. Zudem sollte man aufpassen, wie viel Koffein man konsumiert und wie regelmäßig man den legalen Aufwacher zu sich nimmt.

von Lucia

30.01.2023

iPads in der Schule - Wunderarbeitsmittel oder Ablenkungsmittel?

Hört sich das nicht mega effizient an, wenn man mit nur einem kleinen Kästchen jedes Fach bearbeiten kann, egal, ob als Taschenrechner oder endloses Heft? Jedoch ist es nur allzu verführerisch, den Google-Übersetzer zu nutzen oder Fragen vom Lehrer kurz in die Suchzeile einzugeben und einfach, ohne irgendwelche Ahnung davon zu haben, zu beantworten.

Bevor die iPads bestellt wurden, war ich klar gegen ihren schulischen Gebrauch. Da mir zum einen klar war, dass mich das iPad nur vom Lernen ablenken würde, aber ich es auch zum anderen auch sinnlos gefunden hatte, unbedingt ein sehr teures Apple-Gerät kaufen zu müssen, obwohl es genügend andere Tablet-Anbieter gibt, die zum Teil viel preiswerter sind.

Bestätigt wurde meine Vermutung zur Ablenkung deutlich, da zwar anfangs versucht wurde, die iPads über eine App während der Unterrichtszeit von der Lehrkraft überwachen zu lassen, diese App sich jedoch als sehr kompliziert und fehlerhaft erstellte. So sehe ich in vielen Unterrichtsstunden mehr Schüler Spiele auf ihrem iPad spielen, als am Unterricht teilzunehmen. Doch selbst, wenn man versucht mitzuarbeiten, kriegt man oft Nachrichten von Spielen oder Nachrichten von einer Lehrkraft über den Schulmessenger, was die Konzentration stark beeinflussen kann.

Anfangs war es auch sinnvoll, dass alle ein iPad besitzen, da keinerlei Verlass auf das Schul-WLAN gab und man auf die Airdrop-Funktion des iPads angewiesen war. Mittlerweile hat sich das WLAN in der Oberstufe stark verbessert und stabilisiert, ist jedoch in manchen Räumen der Schule immer noch nicht vorhanden.

Ein weiteres Problem der iPads war, dass es bereits in der ersten Schuljahreswoche hieß, wir bekommen voraussichtlich in der folgenden Woche unsere Geräte, jedoch diese Aussage sich über Monate hinauszögerte, bis wir schließlich kurz vor den Herbstferien unsere iPads bekamen.

von Nils

09.01.2023

iPads in der Schule: Eher Bereicherung oder doch nur Spielerei?

Für die meisten klingt „iPads in der Schule“ ja erst mal sehr positiv. Man freut sich darauf, nicht mehr auf Papier zu schreiben. So war es auch bei mir, als mir in der 10. Klasse gesagt wurde, dass mein Jahrgang nächstes Jahr ein iPad-Jahrgang wird. Ich habe mich total gefreut. Man kriegt auch auf den sozialen Medien mit, wie viele mit iPads in der Schule arbeiten und sich tolle Lernzettel machen. Aber sind die iPads wirklich so eine Bereicherung für den Unterricht, oder machen sie den Unterricht nur komplizierter?

Als Schülerin der 10. Klasse habe ich mir natürlich auch darüber Gedanken gemacht. Damals habe ich gedacht: „Super, dann muss ich nicht mehr die ganzen Hefte mitschleppen. Oder so viele Collageblöcke kaufen. Außerdem wird mir das Lernen mit dem iPad bestimmt viel mehr Spaß machen als in den ersten zehn Jahren meiner Schulzeit."

Jetzt als Schülerin der EF sehe ich das etwas anders. Ja, es gibt viele Vorteile, wie zum Beispiel, dass man immer alles dabei hat, dass man seine Hefte nicht zu Hause vergessen kann oder unterwegs viel leichter Hausaufgaben erledigen und lernen kann. Außerdem können wir uns zum Beispiel mit dem Beamer verbinden und unsere Aufgaben, die wir erarbeitet haben, vorstellen. Oder wir können unsere Aufgaben mit den Lehrern teilen, ohne dass diese zusätzlich noch unsere Hefte mitnehmen müssen. Und ja, es macht auch einfach mehr Spaß, mit den iPads zu lernen, aber das liegt sicherlich auch daran, dass das iPad einem viel mehr Möglichkeiten bietet sich abzulenken, was ja grundsätzlich negativ ist. Dieser Aspekt ist dann doch sehr umstritten.

Weitere Probleme, wieso ich mir die Frage gestellt habe, ob iPads doch den Unterricht komplizierter machen, sind zum Beispiel, wenn die Lehrer uns die Arbeitsblätter per Airdrop zuschicken wollen, dies jedoch oft nicht funktioniert und einzelne Mitschüler dann das Problem haben, dass sie die Arbeitsblätter nicht bekommen. Dies kostet dann wiederum sehr viel Unterrichtszeit und dadurch schaffen die Lehrer vielleicht auch nicht immer das, was sie in der Stunde schaffen wollten.

Außerdem geht es vielen meiner Mitschüler auch so, dass sie von dem iPad Kopfschmerzen kriegen und das ist auch nicht gerade gut für die Augen. Und was passiert eigentlich, wenn einem das iPad kaputt geht, was mach ich denn dann? Und wie ist das, wenn ich mein iPad zuhause vergesse oder das iPad nach einem langen Tag in der letzten Stunde keinen Strom mehr hat? Dann bin ich ja total aufgeschmissen und das ständige Aufladen ist natürlich, wenn man mal drüber nachdenkt, auch nicht gut für die Umwelt. Auch wenn am Anfang gesagt wird, durch das iPad sind wir umweltbewusster, denn wir müssen weniger bzw. fast kein Papier mehr benutzen; naja das Laden ist ja nicht viel besser.

Aber das Schlimmste war die Erfahrung in der Matheklausur mit dem digitalen Taschenrechner. Zunächst einmal sind die ganzen Funktionen so kompliziert, dass man damit klarkommen muss, aber die Funktionen wären ja auch mit einem ganz normalen Taschenrechner kompliziert. Nein, das Blöde ist, dass die Funktionen „versteckt" sind, dass man sich das erstmal merken muss und viel Übung dafür braucht. Aber diese Übungszeit haben wir praktisch nicht, denn die iPads haben wir ja auch erst kurz vor den Herbstferien bekommen. Und wenn ich dann mal die Funktion gefunden habe, wie ich dann die Nullstelle ausrechne, dann vertippe ich mich aus Versehen, weil ich vielleicht den Bildschirm woanders berührt habe, dann muss ich alles neu eingeben, was in einer Klausur sehr viel Zeit kostet; Zeit, die ich habe nicht.

Nicht zu vergessen ist, dass die iPads unglaublich viel Geld kosten und sich das nicht jeder leisten kann.

von Alessa

09.01.2023

Die Problematik mit den iPads

Mittlerweile ist uns allen bekannt, dass die digitalen Geräte in jeglichen Situationen unseres Lebens eine wichtige Rolle spielen. Wecker, Navigationen, Rechner, Kochrezepte - mit der Zukunft ist/wird vieles digital machbar. Heutzutage benutzen wir digitale Geräte sehr oft und überall, bspw. auch in der Schule. Die Tafeln und der Füller werden durch iPads und Smartboards ausgetauscht. Schultaschen sind für manche überflüssig geworden.

Aber hat das Ganze auch Grenzen? - Ab wann verwirrt es uns mehr, als es uns hilft?

iPads in der Schule, vor allem in weiterführenden Schulen, sind bei Kindern und Jugendlichen im Unterricht nicht mehr selten. Die perfekt gestaltete Goodnotes-Seite mit Ordnern und Online-Planer wird als hilfreich empfunden. Außerdem sind iPads leicht und platzsparend, sie können wie ein Schulheft transportiert werden. Sie sind flexibel und zerknitterte Arbeitsblätter, die in der Tasche untergehen, entstehen erst gar nicht. Schulbücher und Arbeitsmaterialien sind online verfügbar, wodurch Papierkosten gespart werden. Denn um ehrlich zu sein, passiert es ab und an, dass Lehrer nur zehn Blätter ausgedruckt zur Verfügung stellen oder sie nicht beschriftet werden dürfen, damit andere Klassen sie noch benutzen können. Mit den iPads hat jeder ein eigenes Blatt, kann es jederzeit neu runterladen, markieren und beschriften, wie er will.

Auch bezüglich des Arbeitsverhaltens zeigen iPads Vorteile. Ob es wirklich so ist, dass Schüler motivierter sind als vorher, kommt wohl eher auf jeden Einzelnen an. Schöne Überschriften zu machen oder Fehler ganz einfach rückgängig zu machen, motiviert viele sicher trotzdem, zumindest am Anfang konzentrierter an Aufgaben heranzugehen.

Lehrer können Unterstützung leisten, indem sie zum Beispiel Videos zeigen oder Schülerinnen und Schüler zu Lernspielen einladen. Die Förderung zeigt sich auch bei der Kreativität - Zeichnen, Musik komponieren oder Graphen anschauen ohne zusätzliche Hilfsmittel. Eine wichtige Sache, an die die meisten gar nicht denken würden, sind die besonderen Bedürfnisse, auf die eingegangen werden kann. Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen werden die Flexibilität des Tablets und die angepassten Programme zu schätzen wissen. Beispielsweise können einem Schüler, der Legastheniker ist oder über einen längeren Zeitraum Konzentrationsschwierigkeiten hat, große Informationsabschnitte diktiert werden.

Natürlich gibt es aber auch negative Seiten, welche die die iPad-Nutzung in der Schule mit sich bringt. Ob jetzt Schüler während des Unterrichts Spiele spielen oder aus Langeweile Papierflieger machen, was im Endeffekt in die gleiche negative Richtung geht, ist dabei gar nicht so gravierend. Problematisch sind eher die Kosten des iPads an sich, mit zugehörigem Apple Pencil. Mittlerweile gibt es aber Lösungen, wenn sich Eltern kein iPad für ihre Kinder leisten können, Unterstützung von der Schule zu erhalten.

Vielleicht sollten wir das Thema nicht so kritisch sehen, soviel in Frage stellen und uns so intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. In der Grundschule sind iPads meiner Meinung nach noch nicht der richtige Ort. Kinder sollten diese erst im späteren Alter im Unterricht benutzen. Im Grundschulalter können die Kinder alleine noch keine wirkliche Medienkompetenz entwickeln. Digitale Medien sind sowieso in fast jedem Haushalt vorhanden, weshalb sie ohnehin schon auf die Digitalisierung in der Gesellschaft vorbereitet werden.

von Inga

09.01.2023

Schule der Vielfalt

Unsere Schule ist seit dem 3. November 2022 offiziell Schule der Vielfalt!

Was heißt das ?

„Im Leitbild unserer Schule wird jede Form von Diskrimierung ausdrücklich abgelehnt.“ (Zitat des didaktischen Leiters Herr Samadello). Damit wird verdeutlicht, dass Vielfalt verteidigt werden muss und dass sich jeder an unserer Schule wohl fühlt, egal, welcher Kultur man angehört. Es soll als normal angesehen werden, wenn zwei Jungs oder Mädchen Händchen haltend über den Schulhof laufen.

Die Veranstaltung

Unser Schulleiter Herr Lux startete die Veranstaltung mit einer Willkommensrede, wobei direkt auffiel, dass gegendert wurde. Anschließend erklärte er, dass der Beitritt durch Corona verzögert wurde und ein „bleibender Prozess“ sei. Des Weiteren wurde erwähnt, dass die Akzeptanz dieses Themas tief demokratisch sei und trotzdem immer noch Diskrimierung häufig vorhanden sei. Die Schule solle dabei helfen, zu unterstützen und Freiraum zu geben. Es wurde für die Veranstaltung sogar extra ein „Gesamtschullied“ eingeprobt, welches das Glück der Einzigartigkeit, die unterschiedlichen Identitäten/Eigenschaften sowie Akzeptanz und den respektvollen Umgang miteinander verdeutlicht. Auch ein ehemaliger Schüler dieser Schule kam zur Veranstaltung und hat von seinen Erfahrungen erzählt, wie er damals beleidigt wurde, nur weil er auf Jungs steht... Genau dies soll ein Ende haben, weshalb auch er mit dazu beigetragen hat, dass diese Schule offiziell eine Schule der Vielfalt wird.

Interviews

Herr Lux (Direktor):

Laut ihm könnte die Schule sich in manchen Sachen zur Unterstützung des Vielfalt weiterentwickeln. Beispielsweise könnte man vielleicht den naturwissenschaftlichen Unterricht mehr anpassen und eine jährliche Aktion starten mithilfe der Schulgemeinschaft. Ebenso könnte man die Projekttage ausbessern zum Thema Sexualität.

Frau Keupen (Oberbürgermeisterin Aachens):

Auf die Frage, was man denn machen solle, wenn man eine Deskrimierung mitbekommt, antwortet eunsere Oberbürgermeisterin damit, dass definitiv Schutz geboten werden solle, von uns Schülern aber auch von den Lehrern. Dieser Schutz trage zur freien Entwicklung des Kindes bei und führe somit zu einer Kultur der Akzeptanz.

von Soline und Justine

28.11.2022

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.